医療計画と新たな地域医療構想の整合性、地域の実情にあった医療機関機能の在り方のイメージが提示される

令和7年7月24日、第1回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会が開催されている。令和9年度からはじまる新たな地域医療構想にむけた課題の整理、来年度中に各都道府県が地域医療構想を策定するためのガイドラインの策定に向けて、これから議論が始まる。

今回議論されたのは、構想区域の設定と二次医療圏について、そして必要病床数・医療機関機能等のデータの在り方について。早くも核心に迫るテーマでスタートしている。

ご案内:HCナレッジ合同会社による医療政策ニュース解説のコンテンツ

二次医療圏をベースに、地域の実情を踏まえて構想区域を柔軟に考える

令和7年度通常国会では審議・成立が見送られた医療法改正において、この新たな地域医療構想は盛り込まれていた。臨時国会で改めて審議・成立される予定で、医療法改正案を前提とせずに検討可能な範囲について議論を進めることとなる。なお、その改正案の中では、医療計画の上位に地域医療構想が設定されることとなる予定だ。そこで、今後考える必要があるのが、二次医療圏と構想区域の関係性・整合性だ。現行では、構想区域は二次医療圏をベースに考えられている。

二次医療圏は、人口20万人が目安に設定されているものだが、人口減少が進む地域もあれば人口が集中する地域もある。また、私も実感しているが同じ二次医療圏内にあっても地理的な問題(豪雪地帯、山超えの必要など) もあり、地域によって環境も異なる。

そのため、今回の議論では構想区域については二次医療圏をベースにしつつも、地域の実情に応じた柔軟な対応を図っていくこととなるようだ。場合によっては、隣接する都道府県との構想区域の設定も可能とする可能性もある。

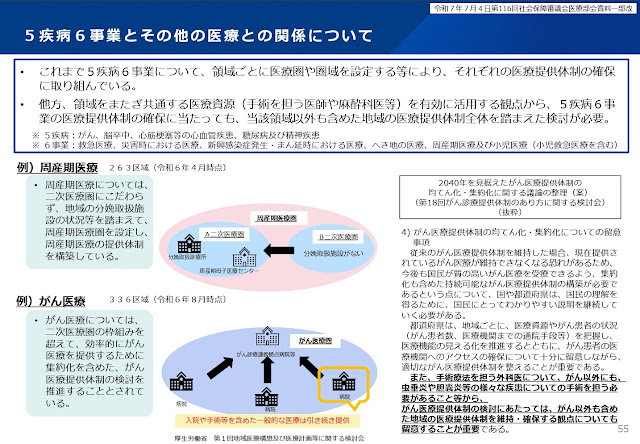

ところで、医療計画においては二次医療圏ごとに5疾病・6事業及び在宅医療に関する体制についても策定されている。構想区域の設定においては、5疾病・6事業及び在宅についても検討が必要になること、また在宅医療や新たな地域医療構想で盛り込まれる外来医療については市区町村単位での検討といった対応も必要になってくる。かかりつけ医機能報告制度における協議の場との関係性など注目したい。

なお、7月25日に開催された「第19回がん診療提供体制のあり方に関する検討会」にて、がん手術のできる外科医が不足していくことが考えられることから、がん医療の集約化を提言している。医療従事者という基調な資源、高額医療機器の配置なども踏まえた構想区域の設定もポイントとなる。

医療機関機能報告のイメージが示される

新たな地域医療構想における必要病床数の推計については、病床機能ごとに1日当たり入院患者数を算出したうえで、病床稼働率で割り戻して必要量を推計する案が厚生労働省からは示されている。そのうえで、多くの地域で課題となる高齢者救急等における需要の変化等を切り分けて反映させることや、地域における急性期医療の連携・再編・集約化の取組、リハビリテーションの一貫した効果的・効率的な提供(急性期からの提供・外来での提供の推進等)等を踏まえた改革モデルの設定ができるように検討するとともに、必要に応じて適宜見直しができるようにする方針で議論されていくことになる。

病床機能報告に加えてスタートする医療機関機能報告について、それぞれの医療機能について、大都市型・地方都市型・人口の少ない地域型といった地域の実情に合わせた考え方が示された。

令和8年度診療報酬改定においては、急性期の区分を2つ設けるなどの議論も始まろうとしてる。診療報酬改定に合わせて、収集されるデータはどういったものになるかなど今後検討されていくことになるだろう。地域によっては、高齢者救急と一般的な急性期対応の棲み分けや連携などの在り方も重要になってくる。

参照:急性期機能を「救急搬送」・「全身麻酔手術」・「総合性」の評価指標で。救急医療管理加算、救急搬送との関連性に着目

新たな地域医療構想は、かかりつけ医機能報告制度における協議の場、そして整合性のある令和8年度診療報酬改定と調和を取るように議論が進められていくことになる。それぞれの議論を別々に読むのではなく、関連性・横のつながりに着目しながら読み解いていく姿勢を持つことが必要になる。