高齢患者の増加に備え、外来の役割分担・包括期入院の適性評価・入院から外来への移行促進・一般病床での精神疾患対応・病院薬剤師の活躍の評価について議論される

令和7年7月17日、令和7年度第7回入院・外来医療等の調査・評価分科会が開催されている。今回は、「外来医療(その2)<大病院と中小病院・診療所との連携等外来機能分化>」・「包括機能(その2)」・「入院から外来への移行(その1)<短期滞在手術等基本料>」・「総合病院精神科について」・「薬剤業務について」といった5つのテーマで議論されている。

ご案内:HCナレッジ合同会社による医療政策ニュース解説のコンテンツ

連携強化診療情報提供料の見直しの可能性も

参照:外来医療に関する令和8年度診療報酬改定、5つの論点が示される

高齢患者に多い内科系領域の緊急入院に対する評価の妥当性、地域包括ケア病棟における栄養管理の評価に関する見直しの可能性

包括期入院としては、これまでも急性期一般入院料(2・3)4-6・地域包括医療病棟入院料・地域包括ケア病棟入院料における入院患者の傾向等について議論されてきたところ。

参照:包括期病床(急性期一般4-6・地域包括医療病棟・地域包括ケア病棟)の整理の方向性、FIM利得に関する新たな評価の可能性、そして療養病棟の栄養管理の課題

参照:DPC/PDPSの4つの検討ポイント。内科系疾患をより反映するための重症度、医療・看護必要度の新たな対応の考え方が示される

それぞれ入院する患者像に大きな違いはないものの、救急搬送の受入件数が多いのは急性期病棟を有する病院であること、在宅患者緊急入院診療加算等の算定回数が多い病院では退院時共同指導料2の算定回数も多いといった傾向がわかってきている。

高齢者は年齢が高いほどに在院日数は長くなりがちで、ADLの維持・向上を入院期間中だけではなく、退院後も続けていくことや、救急搬送とならないように密な連携を通じて予見性を持った入院対応も必要になってくる。そう考えると、急性期一般入院料4-6で受け入れる場合は、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の届出が有る病棟であることとして、その他は地域包括医療病棟及び地域包括ケア病棟で受け入れをしていくような流れを作っていくことが望ましいように思われる。ただ、その一方で地域包括医療病棟においては、内科領域の対応では評価が低くなる結果を招くこと、地域包括ケア病棟においては、栄養管理に関する評価が包括されていることから低栄養に対する対応などに課題があるとされる。

内科領域の緊急入院については、出来高評価となる検査等について一定の基準を設けたうえで、その基準を上回った分を加算等で評価したり、重症度、医療・看護必要度におけるB項目の評価で重み付けをすること、現状21日となっている平均在院日数をもう少し長くすることなど考えられるのではないだろうか。

参照:DPC/PDPSの4つの検討ポイント。内科系疾患をより反映するための重症度、医療・看護必要度の新たな対応の考え方が示される

地域包括ケア病棟における栄養評価については、管理栄養士の配置を求めることや包括評価となっている栄養関連項目を包括対象外とすることなども考えられるだろう。また、外来栄養食事指導料2のように、他の医療機関の管理栄養士や栄養ケア・ステーションの協力を得ることなども可能とすることも考えられる。地域内での管理栄養士の獲得競争とならないように、地域の管理栄養士を地域の共有財産とするような仕組みなども選択肢として考えていく必要があるのではないだろうか。

短期滞在手術等基本料、点数の適正化や対象となる手術・検査の拡充も

第四期医療費適正化計画において、入院から外来へ移行できるものを促進するということで、がん化学療法と白内障手術に関する外来移行の促進が明記されたところ。そうした方針もあり、前回の診療報酬改定では重症度、医療・看護必要度では化学療法に関する重症度の判定が見直されるとともに短期滞在手術等基本料の患者も測定の対象に加えることや地域包括ケア病棟における在宅復帰率等の計算対象から除外するなど、外来への移行を促す見直しが行われたところだ。

しかしながら、短期滞在手術等基本料1ではなく、あえて点数が高い基本料3を選択しているように見えるデータもあることから、さらなる適正化が検討されようとしている。

あえて4泊5日入院としているのは高齢患者で併存疾患の関連性や体力の問題などの事情も有るかもしれない。そのため、今後調査されていくことになると思うが、事前のスクリーニング(せん妄ハイリスク患者ケア加算などで使用するツールの利用など?)や重症度、医療・看護必要度のB項目の活用、2泊3日入院(空欄となっている短期滞在手術等基本料2の復活?)など今後ありうる可能性として注視しておきたい。

減少が著しい総合病院の精神科に対する支援となる評価の検討を

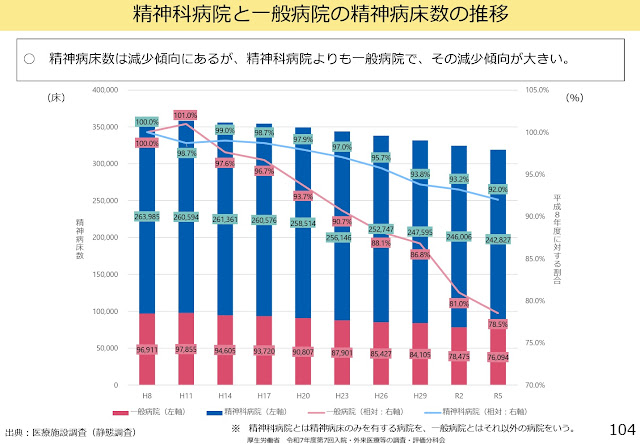

精神病床を有する総合病院は減少が続いている精神科病院の病床以上に減少が激しい。

総合病院に精神病床があることや精神科医がいることで、精神疾患患者の救急搬送の受け入れができ、幅広い救急対応が可能となる。また、精神疾患を有する患者の身体疾患への対応や手術対応もできることとなる。

急性期充実体制加算の⼩児・周産期・精神科充実体制加算、総合入院体制加算におけるさらなる高い評価など今後考えられそうだ。

また、精神科リエゾンチーム加算についても議論されている。届出は増加の傾向にあると共に、一般病床の精神科リエゾンチームが認知症患者やせん妄やうつ症状のある患者、さらに⾃殺企図で⼊院した患者などにも対応していることが紹介されている。

高齢患者割合が高まっていること、総合病院の精神科の減少に伴い一般病床でも身体疾患の有る精神疾患患者を対応していくケースが今後増えてくることが予想されるため、多くの一般病床での精神科リエゾンチームの設置ができる環境整備と適正な評価は注目されるところだ。

病院薬剤師に対する評価の拡充が望まれる

勤務医の負担軽減策の一つとして、たびたび有効であると言われている病院薬剤師の活躍だが、診療報酬においては評価の拡充はあまりなく、それでいて、薬局との薬剤師獲得競争で人材確保に苦戦が続いている。

前回改定では、特定機能病院・急性期充実体制加算の届出のある病院に対する薬剤業務向上加算が新設され、地域の医療機関への薬剤師の出向なども評価されるようになったものの、そうした高度急性期病院においても薬剤師の確保には黒していることがわかっている。

病院における薬剤師確報に必要な費用や雇用を継続するための必要を捻出するためにも診療報酬上の評価は必要なところ。例えば、退院時薬剤情報連携加算という入院中の処方内容の変更等を患者が希望する薬局に情報提供することで評価される項目があるのだが、薬剤師が少ないため書類作成が負担となっていること、そして医療機関や介護施設への連携では評価されないことが課題として挙げられている。

なお、退院時薬剤情報連携加算を実施することで、連携先の薬局は入院中の事情を知り、処方内容が変更された理由がわかる。もし、入院中の事情を知らなければ、薬局薬剤師は医療機関に対して疑義照会をすることになり、患者と医師に負担が生じることになる。退院時薬剤情報連携加算の実施は、間接的な勤務医の負担軽減になるとともに、患者の負担軽減になるものだ。連携先の対象の拡充、さらに書類作成の負担と医師の負担軽減を考慮した点数設定が求められるところだ。

ポリファーマシー対策を評価する薬剤総合評価調整加算についても議論されているが、近年の平均在院日数短縮化の進展で、介入タイミングがないことや1剤づつ確認する時間が取れないといったことが課題と挙げられている。

ポリファーマシー対策については、昨年7月に手引が公表されている。そこには、新たにポリファーマシーのためのチームを設置するのではなく、既存のチーム医療の活動の中で対応していくことや、地域ポリファーマシーコーディネーターのは位置などが記載され、先日、その取組状況が報告されたところだ。

参照:院内でのポリファーマシー対策は院内の専門医療チームとの連携で効率的に。地域では地域ポリファーマシーコディネーターを定め、患者個別に薬剤調整支援者による対応を

参照:2025年7月10日 医療政策ニュースのつぶやきより

ポリファーマシー対策は薬剤師の役割、というよりも医療スタッフ一人ひとりの役割、と考えた対応をして取り組むことが評価につながると考え、備えておきたい。