DPC/PDPSの4つの検討ポイント。内科系疾患をより反映するための重症度、医療・看護必要度の新たな対応の考え方が示される

令和7年7月3日、令和7年度第6回入院・外来医療等の調査・評価分科会が開催された。今回は、令和6年度診療報酬改定結果検証に基づく資料をもとに急性期入院医療と救急医療について議論されるとともに、DPCに関する分析をしているDPC/PDPS 等作業グループと、急性期の指標・高齢者の入院に関する指標・看護必要度に関する分析をしている診療情報・指標等作業グループからの報告という、大きく3部構成で行われている。ここでは、DPCと急性期機能・看護必要度等について確認していく。急性期機能に関する議論と救急医療に関する議論については、また改めて解説をする。

ご案内:HCナレッジ合同会社による医療政策ニュース解説のコンテンツ

DPC/PDPS、複雑性係数の評価の見直し、入院期間Ⅱのさらなる短縮化を検討へ

DPC/PDPS 等作業グループで行われているDPC/PDPSに関する適切な評価方法に関する検討の現状について報告が行われている。その検討の内容は大きく5つあるが、DPC対象病院の経営に直接的に影響がありそうなのは「複雑性係数の評価方法の見直し」「入院期間Ⅱの短縮区の可能性」「再転棟ルール」「短期滞在手術の見直し」の4つだ。それぞれポイントを絞って確認していこう。

複雑性係数、入院初期により多くの医療資源を必要とする診断群分類を、十分に評価できていないのではないか

複雑性係数について、入院初期により多くの医療資源を必要とする診断群分類を十分に評価できていないといった意見があった。すなわち、平均在院日数が長いことが評価される診断群分類があるということだ。

今後、入院初期を重視する意味で、入院日数の 25%tile 値までの包括範囲出来高点数に着目した分析を継続して行っていく方針とのことだ。より早期の退院を評価していくことが検討される。

入院期間Ⅱ、さらに前倒しへ

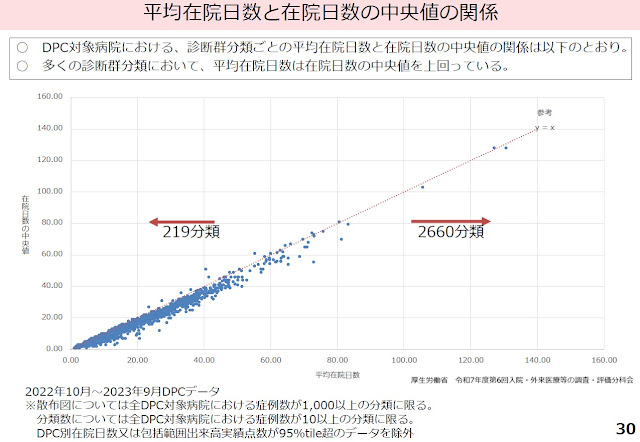

入院期間Ⅱについて、現状と実際の患者の在院日数の分布の乖離があるのではないか、といった指摘があったとのことだ。そこで、在院日数の分布等について確認を行ったところ、以下の結果が確認され、平均在院日数は適切ではないといった指摘があったことを報告している。

・ 診断群分類毎の平均在院日数について、ばらつきが小さく、標準化が進んでいる診断群分類がみられた。

・ 一方で、ばらつきが大きく、十分に標準化が進んでいない診断群分類もみられた。

・ 特定の在院日数の患者数が顕著に多い診断群分類がみられた。

・ 多くの診断群分類において、平均在院日数は在院日数の中央値を上回っていた。

・ 症例数が10,000件以上の診断群分類のうち、在院日数の中央値が平均在院日数を上回る診断群分類が2つあったが、いずれも左に歪んだ分布であった。

なお、クリニカルパスはDPC対象病院のうち約 93%(1,638 医療機関/1,761 医療機関)で導入されており、入院期間設定に関して主として参照しているものについては、「診断群分類点数表上の第Ⅱ日(平均在院日数)」と回答した医療機関が約 63%(1,028 医療機関/1,638 医療機関)あることも確認されている。入院期間Ⅱについては、さらなる短縮化と入院期間Ⅰに対するインセンティブの見直しに注目が集まりそうだ。

同一傷病の再転棟ルール、8日目の再転棟の件数が突出して多い

DPC 対象病院のケアミックス化は進んでいることから、DPC対象病棟からの再転棟が起こりやすい状況になっている。現行のルールでは、DPC対象病棟から退院した日の翌日又は転棟した日から起算して7日以内にDPC対象病棟に再入院(再転棟)した場合、同一の傷病等である場合は、一連の入院とみなすこととなっている。改めて再転棟に関する分析を行ったところ、8日目の再転棟が多いことが確認されたとのことだ。ケアミックス型のDPC対象病院における再転棟ルール見直しの可能性について注視しておきたい。

これからさらなる調査・分析が行われることになるが、ケアミックス型のDPC対象病院に限定した再転棟ルールの見直しなど考えられるだろう。

短期滞在手術、白内障に対する水晶体再建術の症例割合が高いことに着目

現行の第4期医療費適正化計画では、医療資源の投入量に地域差があるものとして、外来での化学療法・リフィル処方箋と外来での白内障手術の実施を挙げている。

内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術と並んで症例割合が多く、外来での実施状況にもばらつきがみられている。

医療費適正化計画の後押しも考えると、入院から外来への移行を促していくことになるだろう。

あくまでも私見だが、DPC/PDPSは今後より急性期の高度化と純化(全病棟DPC化)を推進し、その高度化・純化を満たせなくなる病院を地域包括医療病棟などの高齢者救急・内科系の急性期病院へと転換を余儀なく迫ってくる、そのような道をたどっていくのではないだろうかと思う。

重症度、医療・看護必要度のB項目を今後どうするのか?

現行の重症度、医療・看護必要度では、内科疾病の場合、A・C項目が一定点数以上である割合が外科系疾病と比較して低く、B項目3点以上の割合が高くなる傾向にある。すなわち、内科系の救急搬送や緊急入院では入院初日から一定期間は患者の重症度を適切に評価できていないということになっている現状にある。

そこで今回、検討をしている診療情報・指標等作業グループから内科系疾患の重症度を適切に反映できるための重症度、医療・看護必要度の見直しについて考え方が示されたところだ。

内科系疾患でA項目で割合の高い緊急入院の該当日数の延伸、免疫抑制剤の増点、呼吸ケアの定義の見直しといった修正をかけることなどが検討されている。また、検査の包括内出来高点数に対する加点も検討されているのがわかる。今後の議論に注目をしておきたい。

一方で、B項目に関する議論も今後行われていく。令和6年度診療報酬改定では急性期一般入院料1ではB項目のチェックはするが、評点には加味しないこととなった。もともと、重症度、医療・看護必要度は、退院後の施設入所での高齢者ケアプラン(MDS-Raps)や在宅での高齢者ケアプラン(MDS-HC)との連動を想定したものだったと記憶している。そうしたもともとの発想(私の記憶違いかもしれませんが...)を踏まえて考えると、入退院支援部門との連携や退院サマリーでの利活用することを目的に評点することを診療報酬で評価することも一つの選択肢のようにも感じる。

以前お伝えしたように、看護師の負担軽減はこれから重要な問題になってくる。とはいえ、必要な業務は残していくこと、医療の主人公である患者にとっての最善につながる取組を評価する視点を忘れず、令和8年度診療報酬改定での見直しや方向性を今後も注視していきたい。

参照:看護師の負担軽減への対応が急務。病床機能に応じたNSTや入退院支援部門の評価を検討へ 他

高齢患者の入院に関する指標の検討、地域包括医療病棟と地域包括医療ケア病棟の分析を

診療情報・指標等作業グループでは、他に高齢患者の入院に関する指標も検討されている。ここでいう高齢患者の入院先とは、地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟を指すが、さらに急性期一般入院料4-6も比較検討されている。

参照:包括期病床(急性期一般4-6・地域包括医療病棟・地域包括ケア病棟)の整理の方向性、FIM利得に関する新たな評価の可能性、そして療養病棟の栄養管理の課題

なお、地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟の入院患者を比較してみると上位30位まではほぼ一致していて、疾患によっては在院日数中央値が一致していることもわかっている。