医療DX推進体制整加算、本年10月よりマイナ保険証の利用実績要件を見直しへ。届出病床・入院料別の現況を確認、考えられる対応は?

令和7年7月23日、第613回中央社会保険医療協議会 総会が開催されている。医療DX推進体制整備加算に関する10月からの見直し案が提示され、了承されている。また、入院医療全般に関する議論・検討も行われ、厳しい経営の現況が示されている。

ご案内:HCナレッジ合同会社による医療政策ニュース解説のコンテンツ

医療DX推進体制整備加算、電子カルテ情報共有サービスの経過措置期間を来年5月末まで延長

先日明らかになった電子処方箋・電子カルテ情報共有サービス・標準型電子カルテの今後の予定では、令和8年夏頃に改めて今後の普及促進計画を立案・明らかにすることとなった。

参照:標準型電子カルテ、2026年度中の完成を目指す。電子処方箋については、「電子カルテ を整備するすべての医療機関への導入を目指す」ことに

そこで明らかになったのは、本年1月から開始されているという電子カルテ情報共有サービスのモデル事業はまだ一箇所のみであること、医療機関における電子処方箋の導入が進んでいないこと、標準型電子カルテについてもモデル事業が1箇所で始まったばかりであるということだ。もともと医療DX推進体制整備加算では、本年9月末までに電子カルテ情報共有サービスを導入する事となっていたが、現状に即して、来年5月まで経過措置期間を延長することが提案され、了承されている。

また、マイナ保険証の利用実績割合引き上げと小児科特例の継続も合わせて提案・了承されている。マイナ保険証の利用実績は、本年10月からと来年3月からの2段階の引き上げとなる。

参照:令和7年7月23日 医療政策ニュースのつぶやき

厳しい医療機関の経営状況を再確認。診療報酬でどういった下支えができるか検討を

一般誌においても病院経営の厳しい状況が多く伝えられている。人口減少に伴う患者数減少、医療従事者の確保などその厳しさは複合的に起こっている。私は毎朝全国の地方誌の医療・福祉ニュースを確認しているが、先日、北海道稚内市の旧国立療養所の市立こまどり病院の閉院予定が伝えられていることが印象に残っている。

参照:来年1月末で閉院へ 市立こまどり病院 25日の議会全員協で説明(稚内プレス)

令和8年度診療報酬改定では、こうした厳しい経営状況に対する下支えをすることも重要なテーマとなっている。そこで、今回の中医協総会では、入院医療の現況について共有されている。

急性期一般入院料の近年の推移について、令和6年度診療報酬改定を受けて、入院料1が再び減少し、入院料2-6へと移行が進んでいることがわかる。また、地域一般入院料は減少傾向が続いている。

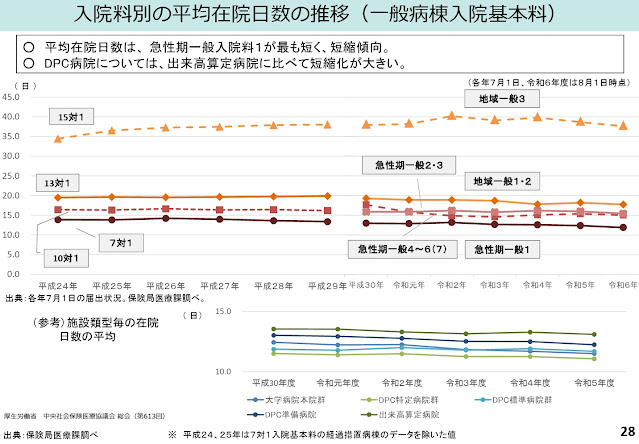

平均在院日数をみてみると、全体的に短縮傾向にある。DPC対象病院についても短縮傾向にある事がわかる。

病床稼働率を確認すると、令和6年度に上昇している。新型コロナ禍からの回復基調を表していることもあるるだろうが、病床削減が進んでいることもあるだろう。一般的には急性期病床の場合は、病床稼働率80%を目安にしたいところだが、まだ距離がある。

参考までに「令和5年度病院機能別・制度別医療費等の状況」より病床機能別の入院・外来の診療単価、病床稼働率について整理した記事を過去に公開しているので紹介する。

参考:病院機能別/医科診療所の診療科別の医療費の状況から読み解く

療養病棟入院基本料の病床稼働率をみてみると、一般病床と同様に令和6年度に上昇している。療養病床の場合は、各地で療養病床から介護医療院等への転換などもあり、ある程度稼働率を上げる事が必要になってきている。

入院料1の場合は、在宅での対応が困難な医療依存度の高い患者の割合を高めること、入院料2の場合は在宅復帰率を意識していくことなどの戦略を立案しておく必要がある。また、慢性的な人手不足も起こりがちであることから、認知症の有る患者の受入については近隣の介護事業者との連携・相談の上で慎重に対応することや、職員の負担状況を踏まえた上での算定する加算を厳選するなど戦略的に考えておきたい。

参考:あえて算定しない、という選択肢

入院料別の届出病床数の変化を見ると、急性期一般入院料1からの他の入院料の移行が進んでいること、療養病棟入院基本料の減少(削減や介護医療院等への移行等)が顕著であることがわかる。地域包括医療病棟を拡充していきたいところだろうが、やはり高い実績要件などは今後の課題になるだろう。しかし、安易な要件の緩和は質の低下を招くこととなる。休日リハビリテーションなどの代替となる短時間リハビリテーションや内科系疾患に対する評価飲み直しなどでの対応となるのではないだろうかと想像する。なお、特殊疾患病棟入院料2が微増している、との報告があった。

あくまでも私の勝手な推測だが、精神病棟での新設が増えているのではないかと想像する。入院期間が長くなりがちな精神科において、入院中に患者の高齢化が進み、神経難病等を発症するというケースは少なくない。精神科における身体的な医療依存度の高い患者の対応も今後注目しておきたい。