医療機関・薬局も確認しておきたい「下請法・下請振興法改正法」~地域医療を支える同志であるための適正な取引~

令和7年5月16日、下請法・下請振興法改正法が参議院本会議で可決・成立した。この法律は、発注側(いわゆる親事業者)と受注側(いわゆる下請け事業者)の対等な関係を構築し、適正な取引を推進するべく「下請けいじめ」を厳しく取り締まるものとして、昭和31年に制定されたもの(正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」)。

今回の改正は、昨今の急激な労務費の上昇やエネルギーコスト等の上昇もあり、物価上昇を上回る賃上げを実現していくためには、事業者において賃上げの原資の確保が必要となっていることを背景に、サプライチェーン全体で適正な価格転嫁を実現・定着することが目的となっている。

【お知らせ】医療政策ニュース解説ブログroute"hckn"の更新情報をBlueskyでお知らせします。よろしければ、フォローをお願いいたします。

医療機関・薬局で注目しておきたい点は?

ところで従来の下請法では、委託事業者と中小受託事業者の資本金の区分に応じて規制対象が設定されていた。医療法人の場合、現在は出資持分ありの医療法人を今は新規で設立できなくなっているとともに、認定医療法人制度などからわかるように出資持分なしへの移行をすすめている。ということは、本法律の適用対象外と考えられそうだが、そうではない。実は、ここでいう資本金とはBSでいうところの固定資産(ただし、寄付等により受け入れた指定正味財産が該当)が「資本金の額又は出資の総額」を指すことになる。すなわち、医療法人等も資本金区分に該当する場合は、本法律の適用対象となると考えられる。

なお、今回の法改正ではこの資本区分について、意図的な資本金の減額や中小受託事業者への資本の増強を求めることで適用から逃れることを防ぐため、委託事業者は従業員数300名超・中小受託事業者は300名以下という新たな基準を設けることとなった。医療機関においては、適用対象が広がることが考えられる。

医療機関・薬局に関連するであろう他の見直しのポイントとしては、対等な価格交渉を行うための規定があげられる。価格の協議に応じることなどだ。

ところで、医療用医薬品おいては、流通改善ガイドラインが昨年見直され、診療報酬における妥結率に関する報告内容なども見直されたところ。さらに現在は、過度な薬価差益に対する対応策としてのクローバック制の導入、価格交渉代行者への対応策などが検討されようとしている。先にも述べたように、適正な取引を推進し、地域医療を支える同志として、互いに持続可能な経営ができる環境を構築していくことが必要だ。そうした取り組みができなければ、今回の法改正などからわかるように、厳しいペナルティが課せられることとなる。

参照:過度な薬価の偏在に対する対応策の議論が始まる。「過度な」の線引きの在り方に注目。

参照:医療用医薬品の「単品単価交渉」の解釈を整理・明確化

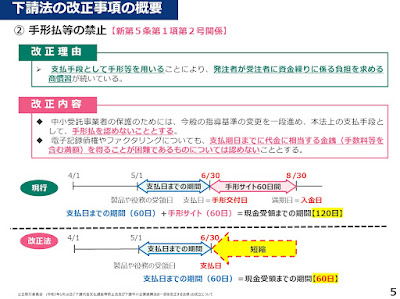

また、通常は中小受託事業者への支払いは60日以内となっているが、現金ではなく手形で支払われることもあったことから、手形はNGとなる。あわせて、ファクタリング等もNGだ。

その他、医療機関・薬局に関わってきそうな見直しとしては、公正取引委員会や中小企業庁など以外の事業者の所官庁も通報対象に加えることとなったこと、減額された分に対しても遅延利息の支払いが求めらることとなるなどもある。

今回の見直しは令和8年1月1日からの施行となるが、一部の規定は公布の日から施行されるとなっている。地域医療を支える同志として、適正な取引を推進し、一丸となって地域医療を支えていける環境・商取引を早期に作っていくことが求められる。