有料老人ホームの高額紹介料と過度な訪問看護に関する問題を整理。病院経営への影響も懸念

令和7年5月9日(金)23:30~23:40にNHKの時論公論で「過剰請求 高額紹介料 有料老人ホームで今何が?」という番組が放映された(5月12日・月の14:50から再放送あり)。一般にはわかりにくい特養と高齢者住宅(有料老人ホーム、サ高住)の違い、何が問題となっているのかを簡潔にわかりやすく解説されていた。

去る令和7年3月12日に開催された中医協総会では、訪問看護ステーションに対する指導・監査の見直しの方針が示され、同年4月3日には指導・監査の見直しに関する通知が発出された。「ホスピス住宅」などとも呼ばれる一部の有料老人ホームへの過度な訪問看護を行っている事業者があることを受けてのことだ。とりわけ注目されるのは、営利法人による訪問看護ステーションの新規開設が多い傾向にあること、一件当たりの医療費が高額になっている訪問看護ステーションでは訪問間の実施(回数・日数)が多い可能性があると見えることだ。

訪問看護は原則週3回までだが、別表7及び8に記載されている状況にある患者や特別訪問看護指示書の交付を受けた場合、医療依存度が高い患者の場合は週4回以上も可能となる(図3)。そこで、一部の事業者ではこうした医療依存度の高い患者を積極的に受け入れるべく、家賃を引き下げ、紹介事業者に医療依存度が高い患者ほどに高い紹介料を支払って入居を推進し、患者個別の状態に関係なく一律に過度な訪問看護を実施している事例などが報告されている。

私も数年前に都内で調べたことがあったが、当時は一件あたり10-15万円程度の紹介料で、月に多くて3-5件くらい成約があった、とのことだった。今は、紹介料は医療依存度に応じてかなり高く100万円をこえることもあるそうだ。

4月3日の通知では、1件当たりの平均請求額が高額な訪問看護ステーションに対して個別指導を行うこと(ただし取扱件数の少ない訪問看護ステーションは除く)、悪質と判断される場合は事前通知なしでの監査(通常は7-10日前に事前通知)することが記載されている。また、都道府県をまたいで広域展開する訪問看護師業者に対しての新たな共同指導についても記載されている。必要があって頻回な訪問看護を行っていることが多くだと思うが、記録など改めて確認し、証明できるようにしておくことが求められる。

これまでは、調剤報酬で薬局に対する厳しい評価の見直しが続いてきていたが、それは公的な保険の範囲内でビジネス(のようなこと)をやってはいけないというメッセージだったと思う。令和6年度診療報酬改定では往診についても同様のメッセージは発せられたのは記憶に新しい。令和8年度診療報酬改定で訪問看護に対する評価の在り方がどうなるか、注目されるところだ。

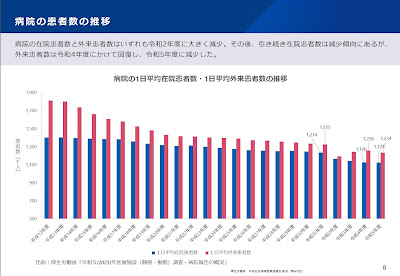

ところで、昨今の病院経営状況の悪化に関する話題は中医協でも取り上げられ、今後の検討の中でもどのように反映していくかが焦点の一つになっている。本年4月23日に開催された中医協総会では「医療機関を取り巻く状況について」と題された資料が公表されている。人口減少に伴う患者数の減少はよくわかるのだが、今回ご紹介した「ホスピス住宅」では、看護が提供されていることもあり、入院患者数の減少にも間接的に影響を与えているのではないかと感じることもある。

地域医療構想では、病床を適正化するとともに在宅医療での慢性疾患患者の対応もセットで考えられている。令和9年度からの新たな地域医療構想では、入院医療だけではなく、外来・在宅・介護もセットで検討していく方針だ。医療費適正化の観点からも、今回の問題は、新たな地域医療構想で議論されていくことが必要になるだろう。適正に対応している事業者の負担がかえって重くならないようにもして欲しい。

つい先日、関東で在宅医療に取り組む医師とこの問題について少し話し込む機会があった。

「確かに、こうした事業者はよくないと思うけど、患者さん本人やご家族としては助かっている方がいるのは確かことなのは忘れてはならないと思う。それから、こうした事業者の元で働いている看護師さんの多くは給料はとても良いと聞いているけど、良心の呵責があるのか、長続きせず辞めていく人も多いと感じています」

単に厳しく取り締まるだけではなく、地域の医療・介護特有の問題も踏まえた解決策を前向きに考えていく視点も忘れないようにしたい。今回の問題は、地域医療・介護の課題が根底にあることも確かなことだ。